先日、VR世界の水先案内人ことヒラキハジメさんにご案内頂きながら、VRChatデビューした私。

その折に、日本語話者向けの初心者ワールドで水底の『ゴヤ』さんという可愛らしい魚類の女性と出会いました。

不慣れな私に、手取り足取りVRChatの機能などを説明して下さり、また他の初心者向けのワールドのご案内までして下さり、本当にお世話になりました。

お礼も兼ねて、ゴヤさん自身と、作成されたワールドをモデルにした、1P小説をお送りしましたが、それを「新人Vtuberの自己紹介動画」にて、これまた丁寧にご紹介頂きましたので……!

せっかくなので、ほんのちょっとだけゴヤさんと、ゴヤさんのワールドの紹介を交えながら、超短編小説を掲載させて頂こうと思います!

ゴヤさんのTwitter:@Ju_goyah

ゴヤさんのYoutubeチャンネル

水底の『ゴヤ』さんについて

ゴヤさんは初心者向けワールドをはじめ、様々なワールドを旅している優しくて清楚な魚類さん。

初めてお会いしたとき、綺麗な青肌を赤く染めて笑ったり、可愛らしく身体を揺らして踊ったりしているのを見て、若干心を奪われてしまいました……!

実は深海で暮らす神話生物、深き者であり、後述の小説が若干クトゥルフめいた描写であるのは、その要素を取り入れたからです。

また、VR海の家「常夏」のスタッフさんでもあります!

毎週月曜日22:00から24:00に、他の水着の女の子たちと一緒にお出迎えして、楽しい一時を提供して下さいます。

私もゴヤさんのご案内でお邪魔しましたが、一気にVR世界の友達が増えて、非常に充実しました……!

Sea Bottom Life

Sea Bottom Life、直訳するなら「海底生物」ですが、ここがゴヤさんのお住まいならば「海底暮らし」と訳するのが適切なのかな?

小説では得体の知れない不気味さを強調した描写をしておりますが、実際は落ち着いた美しいBGMが流れる癒しの楽園。

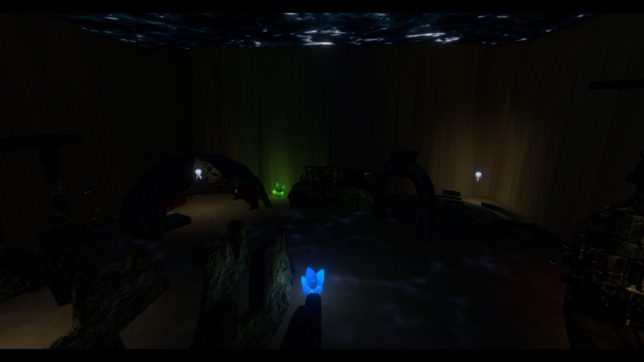

照明代わりのフワフワ浮かぶクラゲさんや、ほのかに光る水晶などが幻想的な雰囲気を醸し出します……!

物書きとしては、こうして「旅行先でモチーフを眺めながら執筆する」という行為を、家に居ながらできるのが贅沢極まりないと実感しました。

外出して執筆すればモチベーションや執筆速度が上がることが、私の場合しばしばありますが、VR世界においても現実世界と同じようなその感覚が再現されたことに、我ながら驚いたり……!

同ワールドの居住スペース。

見辛いですが、小説にも書かせて頂いた、長椅子の上にあるゴヤさんの写真もあります!

他にも女の子らしいお人形さんが置かれていたり、「なんだこれ?」と一瞬困惑したオモチャ(?)などが置かれていたり。

ネタを練りながら、二時間くらい散歩しておりましたが、段々と心地良い夢に手を引かれているような、夢見見心地なワールドでした!

超短編小説『泡沫の魂』

全身を包む生温い感触で目覚めたとき、言いようのない不安に駆られた。暗闇に点在する光の数々。どこか毒々しい赤や緑の水晶に、意思を持ったように一箇所で浮遊する海月。

地面から上昇する気泡に釣られて、視線を持ち上げた。暗雲のような波紋が、私を覆い尽くしている。どうやら深海に墜ちてしまったらしい。深海に沈んだ、廃墟の底へと。

自らが吐き出す気泡が昇っていく。肉体から魂が漏洩しているかの如く。突如として、死の恐怖に駆られた。呼吸不能は確かな筈なのに、息苦しさは一切ない。その異常事態に、己は錯乱状態にないと拒絶する、詭弁を弄する余地を亡くす。

闇から逃れようと、無我夢中で水中をもがいていた。流行病に蝕まれた身体を掻き毟るように。重力は私の敵だった。数十秒間を徒労に費やし、朦朧とする意識の中、自らの魂だけが暗雲に吸い込まれていくのを見た。

「……ようこそ」

背中に当たった柔らかい感触と、落ち着いた声で我に返る。恐らくは、背後から何度も呼び掛けられていたに違いない。

振り返ると、頬が魚鱗に覆われた、青肌の少女が居た。細められた目は、右が赤色で左が青色だ。一瞬、息が詰まる。深い暗闇の中に、一筋の光を見出さずにはいられなかった。

「貴方をね、お迎えしないと」

そう言って彼女は、水底に沈んだ廃墟へと入っていった。彼女のワンピースのスリットから出た、揺れ動く魚の尾。それに誘導されたように、私も暗闇の奥深くへと。

案内された場所は、テントのような彼女の住居。長椅子に座った私は、ため息の代わりに大量の泡を吐いた。何日分もの疲れが、一挙に圧し掛かったような感覚を覚える。

「疲れたでしょう? これをあげる」

彼女が両手で差し出したのは、骨や目玉が紛れた何らかの肉塊だった。急激に飢餓を思い出した私は、意識に反して一欠片を口にし……そして、「美味しい」と口にした。

「そう、ありがとう。受け容れてくれて」

深き者が微笑んだ。青い肌は、確かに朱に染まった。夕焼けに染まる水平線の美しさを想起する。落日は、闇の訪れを告知する凶報でもあれば、肉体から血が失われる刹那の、有終の美にも喩えられる。

魅入った私は、もう気が狂ってしまったのだろう。死の恐怖は、夢幻泡影さながらに消え失せつつある。長椅子の写真立てに収められた彼女の写真を、我が墓標のように錯視して、私は震える指先を伸ばす――。